Die Lehren aus Tschernobyl & Co

Anlässlich 30 Jahre nach Tschernobyl, 5 Jahre nach Fukushima wurde im Wiener Rathaus ein Sammelband „Nukleare Katastrophen” vorgestellt, in dem auch Umweltmediziner zu Wort kommen und Zukunftsszenarien gesponnen werden. (Medical Tribune 26/18)

Die Auswirkungen der Reaktorkatastrophen von Tschernobyl am 26. April 1986 und von Fukushima am 11. März 2011 sind bis heute nachweisbar, allerdings nicht vollkommen aufgearbeitet. Es handelt sich dabei um die beiden einzigen atomaren Unfälle, die bisher nach der International Nuclear und Radiological Event Scale als INES 7, ein sogenannter „Major Accident“, eingestuft wurden. Im Jubiläums- Sammelband „Nukleare Katastrophen und ihre Folgen“ (siehe Buchtipp) werden auf 348 Seiten technische Aspekte der Kernkraftwerksunfälle und deren radiologische, ökologische, soziale und politische Auswirkungen auf Mensch und Umwelt analysiert.

Opferzahlen

Von Gesundheitsrisiken durch freigesetzte ionisierende Strahlung war und ist die Bevölkerung in unmittelbarer Umgebung der beiden Reaktoren naturgemäß am stärksten betroffen. Auf der einen Seite führten Expositionen gegenüber hohen Strahlendosen zu Symptomen der akuten Strahlenkrankheit – erklären die Umweltmediziner Assoz. Prof. Dr. Hans-Peter Hutter, Univ.-Prof. Dr. Michael Kundi, Doz. Dr. Hanns Moshammer und Dr. Peter Wallner in ihrem Beitrag „Abschätzung der Gesundheitsfolgen aus umwelthygienischer Sicht“. Auf der anderen Seite gebe es Langzeiteffekte aufgrund chronischer Exposition, die medizinisch viel schwieriger zu beurteilen seien. Daher klaffen die Opferzahlen mitunter weit auseinander. Beispiel Tschernobyl: Von renommierten Wissenschaftlern (Cardis et al. 2006) wurde die europaweite Opferzahl mit 14.000 bis 17.000 beziffert. Wobei es auch Studien gibt, die von Opferzahlen bis zu einer Million sprechen, abhängig von Interessenslagen, betrachteten Krankheiten usw. Beispiel Fukushima: In einer aktuellen Übersichtsarbeit (Aliyu et al. 2015) werden zusätzliche Sterbefälle, die der nuklearen Katastrophe zuzurechnen sind, mit rund 10.000 Fällen (alle Ursachen) und die (lebenslange) Krebsmortalität mit 1.500 bis 1.800 Fällen angegeben.

Radioaktivität im Essen

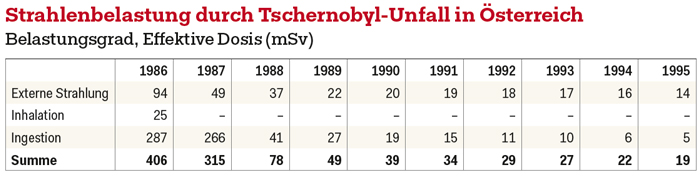

Für Österreich hatte nur die Reaktorkatastrophe in Tschernobyl medizinisch relevante Folgen. Die Alpenrepublik war neben einigen Teilen Skandinaviens von allen Regionen außerhalb des ehemaligen Ostblocks am stärksten vom radioaktiven Fallout betroffen. Die Ingestion lieferte den mit Abstand größten Beitrag zur Strahlenbelastung in Österreich, gefolgt von der externen Strahlung, hebt Mag. Manfred Ditto vom Gesundheitsministerium in seinem Beitrag „Radioaktivität in Lebensmitteln“ hervor. Die Inhalation sei nur in den ersten Tagen nach dem Tschernobyl-Unfall während des Durchzugs der radioaktiv kontaminierten Luftmassen von gewisser Bedeutung gewesen (siehe Tabelle). Neben der effektiven Dosis sei auch die Schilddrüsendosis von Interesse, da Radioiod von der Schilddrüse aufgenommen und gespeichert wird, wodurch es zu einer hohen Strahlenbelastung derselben kommen kann. Die Iod-131-Aufnahme erfolgte hauptsächlich über Milch, Frischmilchprodukte und Blattgemüse, die Inhalation spielte nur eine untergeordnete Rolle. Die aufgetretenen Schilddrüsendosen waren stark altersabhängig (je jünger, desto höher), wobei bei Säuglingen jene, die mit Muttermilch ernährt wurden, deutlich weniger mit Iod 131 belastet waren als jene, die Molkereimilch bekamen.

Gesundheitsfolgen

Experten schlossen aus der Strahlenbelastung in Österreich auf etwa 1.000 zusätzliche Krebsfälle bis 2065 (Cardis et al. 2006). Das Institut für Umwelthygiene der MedUni Wien führte anlässlich des 25. Jahrestages Tschernobyl eine erste systematische epidemiologische Analyse der Gesundheitsfolgen durch (Moshammer & Hutter 2011). Untersucht wurden Krebsinzidenz – mit den Schwerpunkten Leukämie und Schilddrüsenkrebs im Kindesalter –, Schwangerschaften und frühkindliche Sterblichkeit. Die geschätzten 1.000 Krebsfälle bedeuten zwar viel Leid, heben die Studienautoren in ihrem Beitrag hervor. Über alle Jahre bis 2065 sei die Anzahl jedoch zu gering, um einen statistisch deutlichen Anstieg zu bewirken. Trotzdem hätten die Studienergebnisse eine gering erhöhte Inzidenz bei kindlichen Leukämien und Schilddrüsenkrebs in den am meisten vom Fallout betroffenen Bezirken gezeigt, die in etwa den Prognosen entspricht. Hinweise auf geringe Anstiege gebe es – trotz spärlicher Daten – auch bei Frühgeburten und angeborenen Fehlbildungen im Jahr nach dem Reaktorunfall und bei Chromosomenanomalien wie dem Klinefelter Syndrom.

Notfallmanagement

Die Reaktorunfälle haben dazu geführt, dass erhebliche Anstrengungen zur Verbesserung der nuklearen Sicherheit unternommen wurden. Trotzdem kann auch für ein Land wie Österreich, das sich seit mehr als 25 Jahren gegen Nuklearenergie ausspricht, nicht ausgeschlossen werden, in Zukunft von einer Katastrophe mit grenzübergreifenden Auswirkungen betroffen zu sein. Als nationale Verbesserungen im nuklearen Notfallmanagement führen Experten des Umweltministeriums im Sammelband unter anderem. an:

- Österreich hat mit allen Kernkraftwerke betreibenden Nachbarstaaten bilaterale Abkommen geschlossen, die zu einer frühzeitigen Informationsweitergabe (z. B. Online-Messwerte der Strahlenfrühwarnsysteme) und zur engen Zusammenarbeit im Bereich nukleare Sicherheit und Strahlenschutz verpflichten.

- Österreichische Behörden beteiligen sich regelmäßig an Notfallübungen gemeinsam mit Nachbarstaaten.

- Und Österreich hat Vorsorge getroffen, dass im Anlassfall die Einnahme von Kaliumiodidtabletten als wichtige Schutzmaßnahme für Kinder und Jugendliche rasch flächendeckend durchgeführt werden kann.

Buchtipp

Wolfgang Liebert, Christian Gepp, David Reinberger (Herausgeber): Nukleare Katastrophen und ihre Folgen. 30 Jahre nach Tschernobyl und 5 Jahre nach Fukushima. BWV-Berliner Wissenschafts Verlag 2016, ISBN 978-3-830536-42-0