Die Waisenkinder sind erwachsen geworden

Wer eine Blaue Mauritius besitzt oder die Gelegenheit hat, einen Eisvogel zu beobachten, wird den Begriff Seltenheit mit etwas Positivem assoziieren. Bei Krankheiten bedeutet das Attribut „selten“ meist jedoch nichts Gutes. (Medical Tribune 26/18)

Menschen, die unter einer seltenen Erkrankung leiden, werden vom Schicksal doppelt bestraft: Zur oft dramatischen Symptomatik kommt eine Vielzahl anderer Probleme, die mit der Seltenheit der Krankheit zu tun haben. EURORDIS, eine 1997 gegründete Allianz von Patientenorganisationen, die sich als Stimme der Menschen mit seltenen Krankheiten in Europa versteht, hat in einer großen Umfrage, an der sich über 12.000 Patienten aus 23 Ländern beteiligten, erhoben, mit welchen Hürden Betroffene im Alltag zu kämpfen haben. Eine klassische Erfahrung vieler Befragter ist die diagnostische Odyssee durch Mangel an Wissen und Experten: 25 Prozent der Patienten mussten zwischen fünf und 30 Jahren warten, bis sie endlich die richtige Diagnose erhielten. Ein Leidensweg, der durch bis zu 20 Arztpraxen führte. In 40 Prozent der Fälle wurde zuerst eine falsche Erkrankung diagnostiziert, die häufig auch zu falschen Interventionen führte. Viele Patienten mussten unnötige chirurgische Eingriffe oder psychiatrische Behandlungen über sich ergehen lassen. Angesichts dieser Zahlen möchte man sich lieber nicht ausmalen, was es vor 50 Jahren bedeutet haben muss, eine seltene Erkrankung zu haben.

1970er Jahre: USA waren Vorreiter

Ende der 1960er Jahre gab es die heute gebräuchliche Sammelbezeichnung und Definition der „Rare Diseases“ übrigens noch gar nicht. Der Begriff entwickelte sich erst Mitte der 1970er Jahre in den USA. Für Wissenschaftler und die pharmazeutische Industrie waren Krankheiten mit geringen Fallzahlen damals ein wenig interessantes und lukratives Forschungsfeld. Hohe Entwicklungskosten für Medikamente und der kleine potenzielle Markt sprachen schon aus ökonomischen Gründen dagegen, sich näher mit Erkrankungen, unter denen nur wenige Menschen litten, zu beschäftigen. Doch der gesellschaftliche Druck, sich auch um die Waisenkinder der Medizin zu kümmern, nahm stetig zu.

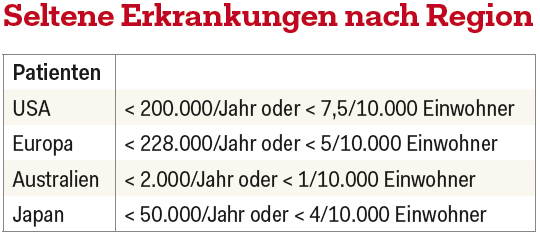

Im Jänner 1983 beschloss der US-Kongress, die Entwicklung von Arzneimitteln für seltene Erkrankungen durch wirtschaftliche Anreize zu fördern. Im „Orphan Drug Act“ wurden den Herstellern Steuererleichterungen, Zuschüsse für die klinische Prüfung, eine beschleunigte Zulassung und ein exklusiver Schutz der Vertriebsrechte für sieben Jahre zugesichert. Erstmals wurde in diesem Gesetzestext auch festgelegt, welche Krankheiten als „Rare Diseases“ zu bezeichnen sind. In den folgenden Jahren wurden ähnliche Programme zur Förderung und Entwicklung von Medikamenten für seltene Erkrankungen auch in anderen Ländern geschaffen. Wann eine Erkrankung selten ist, wird jedoch überall etwas anders definiert (siehe Tabelle). Nicht zuletzt aufgrund der unterschiedlichen Definitionen variieren die Angaben über die Gesamtzahl der seltenen Erkrankungen.

Zwischen 5.000 und 8.000 „Rare Diseases“ sind derzeit in den Datenbanken aufgelistet, Tendenz steigend. Nach Schätzungen der Plattform Orphanet dürfte die tatsächliche Zahl aber noch wesentlich höher liegen. In den Verzeichnissen finden sich nicht nur unbekannte, exotische Erkrankungen, sondern auch viele bekannte Namen: Das Down-Syndrom, die Zystische Fibrose und der Morbus Crohn erfüllen die europäischen oder amerikanischen Kriterien für eine Waisenkrankheit ebenso wie das Prader-Willi- oder das Marfan-Syndrom. Das geflügelte Wort „Seltene Krankheiten sind selten, aber Patienten mit seltenen Krankheiten sind zahlreich“ verweist auf die epidemiologische Dimension der überaus heterogenen Gruppe von zumeist komplexen Krankheitsbildern: Laut WHO sind allein in der EU etwa 30 Millionen Menschen von einer seltenen Erkrankung betroffen!

EU-Initiativen für bessere Rahmenbedingungen

In Europa arbeiten die Mühlen oft etwas langsamer als im Rest der Welt. Die EU-Verordnung über Arzneimittel zur Behandlung seltener Leiden trat erst am 22. Januar 2000 in Kraft. Ähnlich wie im „Orphan Drug Act“ werden darin den Herstellern von Orphan Drugs unter anderem reduzierte Zulassungsgebühren, beschleunigte Zulassungsverfahren und eine Marktexklusivität von zehn Jahren zugesichert. Durch die besseren Rahmenbedingungen wurde innerhalb weniger Jahrzehnte weltweit aus einem Nischenmarkt der größte Wachstumsmotor der Pharmabranche. Trotz des geringen Verordnungsvolumens wurden in Deutschland 2016 mit Orphan Drugs bereits mehr als 1,8 Milliarden Euro umgesetzt. Ein Hauptgrund dafür: Medikamente für seltene Krankheiten kosten pro Tagesdosis im Schnitt 33-mal so viel wie patentgeschützte Nicht-Orphan-Arzneimittel.

In den USA waren 2015 nicht weniger als 47 Prozent der neu zugelassenen Medikamente und sieben der zehn umsatzstärksten Arzneimittel Orphan Drugs, darunter die Biologika Adalimumab, Etanercept und Infliximab. Zu den Schattenseiten des Erfolgs gehörte, dass die legistischen Privilegien von manchen Firmen ausgenutzt wurden. So gab es Fälle, in denen bereits zugelassene Medikamente wieder vom Markt genommen wurden, um unter neuem Namen für andere Indikationen eine Zulassung als Medikament zur Behandlung einer seltenen Erkrankung zu erhalten. Und das natürlich zu einem viel höheren Preis. Ein anderer Trick, den Univ.-Prof. Dr. Wolf-Dieter Ludwig, Vorsitzender der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft, kritisiert, ist das sogenannte „Slicing“: Darunter versteht man die Aufteilung einer häufigen Erkrankung in viele seltene Untergruppen, für die dann die Vorteile von Orphan-Drug-Zulassungen in Anspruch genommen werden können.

Fortschritte gab es in den letzten Jahrzehnten aber nicht nur bei der Entwicklung neuer Medikamente. Ein vielleicht noch erfolgversprechenderer Ansatz ist die Gentherapie. Mit Antisense- Oligonukleotiden, Gentransfers mit viralen Vektoren und Genom-Editing konnten beispielsweise bei seltenen neuromuskulären Erkrankungen bereits einige spektakuläre Erfolge erzielt werden. Diese Methoden sind zwar zurzeit ebenfalls noch sehr teuer, im Prinzip jedoch technisch relativ einfach. Vor allem aber besteht die Chance, Patienten damit tatsächlich heilen zu können!

Nationale Aktionspläne und spezialisierte Zentren

Die besten Therapien helfen jedoch nichts, wenn die Erkrankungen nicht richtig oder nicht früh genug diagnostiziert werden. „Rare Diseases“ waren daher auch einer der Schwerpunkte des EU-Gesundheitsprogrammes 2007– 2013. Darin wurden die Mitgliedstaaten verpflichtet, nationale Aktionspläne für seltene Erkrankungen zu erstellen und spezialisierte Zentren einzurichten, die auf europäischer Ebene vernetzt werden sollten. Um diese Vorgaben umzusetzen, wurde in Österreich vom Gesundheitsministerium eine Nationale Koordinationsstelle für seltene Erkrankungen (NKSE) installiert, die den Nationalen Aktionsplan für seltene Erkrankungen in Österreich (NAP.se) erarbeitete, der 2015 veröffentlicht wurde. Zielvorgabe war, die Versorgung von Personen mit seltenen Erkrankungen durch eine auf Bundesebene koordinierte Strategie zu optimieren. Ein entscheidender Schritt auf diesem Weg ist die bessere Abstimmung der medizinisch-klinischen Versorgung durch spezialisierte Zentren für seltene Erkrankungen.

Derzeit gibt es bundesweit zwei designierte Expertisezentren und weitere sieben Einrichtungen, bei denen bereits ein Designationsverfahren eingeleitet wurde. Alle nationalen Expertisezentren sollen auch in die europäischen Referenznetzwerke eingegliedert werden. Auch wenn der Weg bis zur Diagnose bei vielen seltenen Krankheiten immer noch viel zu lange dauert und es noch längst nicht für jede Erkrankung eine Behandlung gibt, hat sich eines seit den 1960er Jahren grundlegend geändert: Aus Waisenkindern, um die sich niemand kümmerte, sind Krankheiten geworden, die eine Lobby und Ansprechpartner haben und aus den Bilanzen der pharmazeutischen Industrie und den Terminkalendern von Charity-Veranstaltern längst nicht mehr wegzudenken sind.