Friedreich-Ataxie: „Wir können auch gemeinsam lachen“

Eva Eisenköck (37) und Esteban Grieb (47) erzählen über Diagnose und Krankheitsmanagement ihrer seltenen, aber sehr auffälligen Erkrankung Friedreich-Ataxie. Mit der Gründung einer Selbsthilfegruppe wollen sie gemeinsam mit anderen Betroffenen Mut machen und zeigen, wie sie gelernt haben, mit Vorurteilen aufgrund ihrer Bewegungsstörung umzugehen.

medonline: Wann traten bei Ihnen die ersten Symptome auf und welche Bedeutung hatte für Sie die Diagnose Friedreich-Ataxie (FA) im Hinblick auf Ihre Lebensführung?

Eva Eisenköck: Erste Auffälligkeiten wie Unsicherheiten im Alltag bestanden bei mir bereits um die Zeit der Matura. Mit vermehrtem Auftreten der Symptome habe ich versucht, eine ärztliche Abklärung zu bekommen und wurde schließlich von einer Neurologin ins naheliegende Krankenhaus eingewiesen. Dort erfolgte 2009 eine humangenetische Untersuchung und ich bekam damit die Diagnose FA. Zu dieser Zeit hatte ich die Ausbildung zur Kindergartenpädagogin abgeschlossen und bereits mehrere Jahre Berufserfahrung.

Eva Eisenköck

Vor rund 5 Jahren musste ich aufgrund der Erkrankung jedoch eine Umschulung machen – ein schwieriger Schritt für mich, meinen Beruf aufzugeben. Zum Glück konnte ich eine frei gewordene Stelle in der Verwaltung der Gemeinde, wo ich als Kindergartenpädagogin tätig war, annehmen und bin seither dort im Bürgerservice tätig. Auch den Lehrabschluss zur Verwaltungsassistentin habe ich nachgeholt.

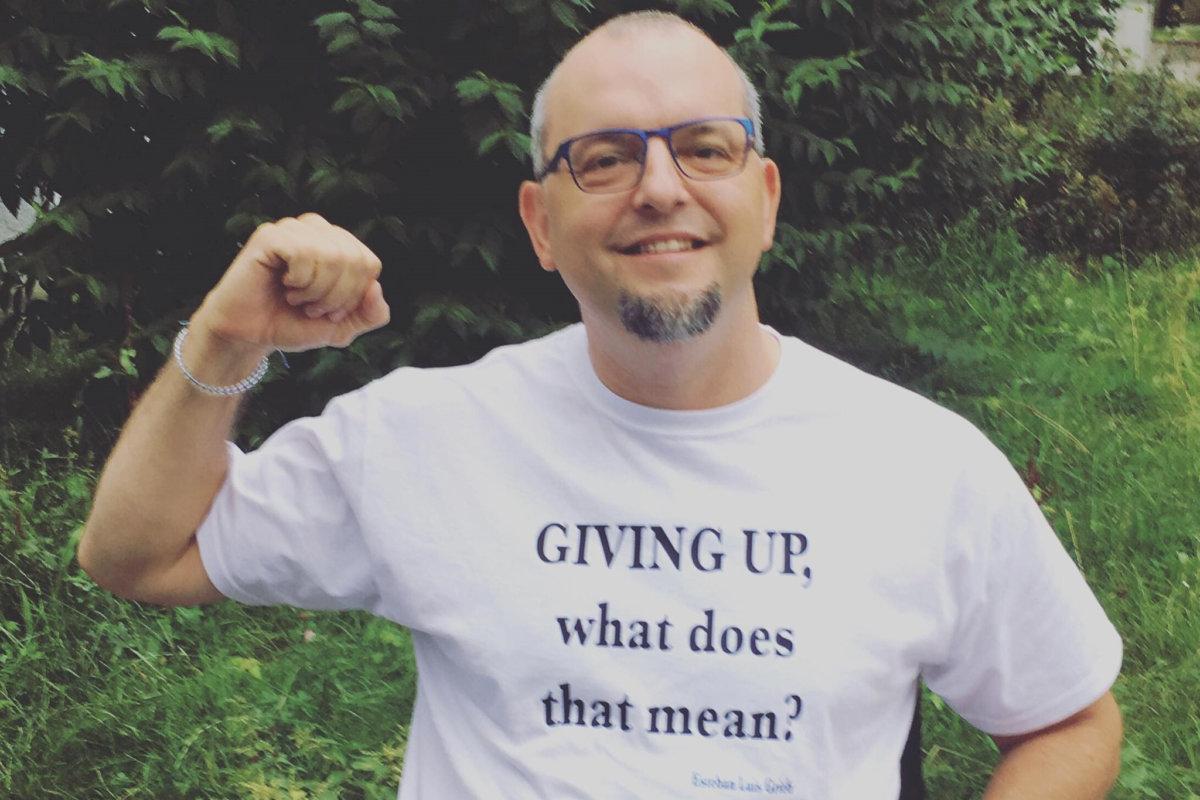

Esteban Grieb: Auch bei mir war es nach Auffälligkeiten um das 18. Lebensjahre ein langer Weg zur Diagnose, die ich etwa im Alter von 22 Jahren bekam. Ich war damals sehr sportlich und habe unter anderem Basketball gespielt. Als meine Leistungen immer schlechter wurden, bin ich auf die Suche nach den Ursachen gegangen und war bei mehreren Neurologen hier in Oberösterreich, später wurde ich auch am damaligen Wagner-Jauregg-Krankenhaus in Linz stationär aufgenommen. Dass ich in der Folge mit dem Sport aufhören und akzeptieren musste, dass vieles nicht mehr so ging wie gewohnt, war eine große psychische Belastung. Seit 2003 benutze ich einen Rollstuhl, zunächst nur sporadisch, aber ab 2005 täglich, und bin mittlerweile in Frühpension. Ich habe mir aber zu Hause viele Übungsmöglichkeiten geschaffen und arbeite täglich daran, meine körperlichen Funktionen so lange es geht gut zu erhalten.

Wie genau wurde Ihnen die Diagnose mitgeteilt, welche Prognose und Therapiemöglichkeiten wurden ärztlicherseits mit Ihnen besprochen?

Eisenköck: Ich wurde telefonisch an das Klinikum zur Befundbesprechung eingeladen und bin allein hingefahren, weil ich davon ausging, es könne nichts Schlimmes sein, nachdem ich 3 Monate auf den Befund gewartet hatte. Die Ärztin hat mir die Diagnose aus dem Lehrbuch vorgelesen: „Eine unheilbare Erkrankung, für die es auch keine Medikamente zur Behandlung gibt“, hieß es. Ich war in diesem Moment völlig fassungslos und zunächst ganz auf mich allein gestellt, meine Familie hat mich aber großartig aufgefangen.

Es wurde mir empfohlen, Physio-, Ergotherapie und Logopädie sowie einmal jährlich einen Reha-Aufenthalt zu machen, später wurde ich an die Spezialambulanz für Seltene Bewegungsstörungen der Universitätsklinik für Neurologie in Innsbruck unter der Leitung von Priv.-Doz. Dr. Sylvia Bösch, MSc, zugewiesen, wo ich nun in Behandlung bin und auch an einer Studie teilnehme. Rund ein halbes Jahr nach der Diagnose wurde mir bei der Rehabilitation erstmals auch psychologische Unterstützung angeboten.

Es hätte mir aber sehr geholfen, wenn bei der Diagnosemitteilung schon ein Psychologe oder eine Psychologin dabei gewesen wäre und mich darauf vorbereitet hätte – das sollte bei so einer lebensentscheidenden Diagnose möglich sein! Auch meine Familie hätte psychologische Betreuung gebraucht! Wir hatten alle so viele Fragen in der ersten Zeit und die Suche nach Informationen im Internet hat mich nur verunsichert.

Grieb: Nach der Diagnose hatte ich mehr Downs als Ups, da ich die Erkrankung erst nach 2–3 Jahren vollkommen akzeptierte. Ich versuchte zunächst nach der Devise „Selbst ist der Mann“ einen Weg im Umgang mit der Diagnose zu finden, doch die Unsicherheit, wie es weitergehen und wie schnell die Erkrankung voranschreiten wird, war eine enorme Bürde. Den Tag der Diagnose werde ich nie vergessen: Es ging mir damals recht gut und der Name Friedreich-Ataxie hat mir überhaupt nichts gesagt. Ich habe dann in Anwesenheit der Ärztin mit meinem Vater im lockeren Plauderton geredet und gescherzt, worauf sie meinte: „Herr Grieb, Sie wissen aber schon, das ist eine schlimme Erkrankung.“ Das könnte sicher einfühlsamer mitgeteilt werden!

Psychologische Hilfe hatte ich keine, aber meine Eltern als wunderbare Vorbilder: Sie hatten beide Kinderlähmung und so bin ich mit dem Thema Beeinträchtigung groß geworden und kannte den Rollstuhl bereits.

Wie gehen Sie mit den Reaktionen des Umfelds um? Für die meisten Menschen ist Ataxie ja völlig unbekannt.

Eisenköck: Anfangs ging ich noch ohne Hilfsmittel. Da erweckt man für Außenstehende den Anschein, man wäre betrunken und bekommt viele verwunderte Blicke. Die meisten Leute nehmen Abstand, schauen hin, fragen aber nicht nach. Erst in der psychologischen Betreuung habe ich gelernt, selbst offener zu sein, auf die Menschen zuzugehen und wenn nötig um Hilfe zu bitten. Es dauert einfach eine Zeit, bis man selbst die Erkrankung akzeptiert. Vermutlich hätte ich früher genauso hingeschaut.

Spannend war zu erleben, als ich nach einer Knieverletzung ein halbes Jahr lang mit dem mit Rollstuhl unterwegs war. Da habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich mehr Akzeptanz bekomme, als wenn ich mit Ataxie gehe.

Grieb: Als „betrunken“ oder „drogensüchtig“ abgestempelt, als ich noch auf meinen Beinen unterwegs war, das habe ich oft erlebt! Ganz, ganz selten hat jemand unvoreingenommen nachgefragt. Es ist anscheinend wirklich so, dass die Gesellschaft mit Menschen im Rollstuhl mehr anfangen kann. Es hat Jahre gedauert, bis ich mir gleichsam einen Panzer aufgebaut habe.

Sie sind beide gerade dabei, gemeinsam mit anderen Betroffenen eine Selbsthilfegruppe aufzubauen. Wie kam es dazu?

Eisenköck: Anfangs fragte ich mich, ob ich überhaupt mit anderen Betroffenen Kontakt haben möchte. Dann habe ich zufällig Esteban bei einer Buchpräsentation kennengelernt und habe mir dort sein Buch signieren lassen. So entstand der Kontakt zwischen uns. Später habe ich auch Jakob Mitterhauser kennengelernt (s.a. Medienprojekt „Einfach nur Jakob“, https://journalismus-studieren.at/2021/10/einfach-nur-jakob/ ). Daraus sind echte Freundschaften entstanden und wir haben nun mit 2 weiteren Patientinnen eine Selbsthilfegruppe gegründet, die bereits eingetragen ist. Jetzt erlebe ich es als großen Gewinn, dabei zu sein. Es entlastet, gute Gespräche zu führen und zu erfahren, dass es anderen ähnlich geht wie mir. Vor allem profitiere ich vom Humor der anderen – wir können gemeinsam lachen und das Positive herausfinden!

Grieb: Jakob und ich hatten zuvor schon Kontakt zu Gruppen in anderen Ländern. Ich selbst konnte etwa Ataxia UK kennenlernen, eine vergleichsweise große Organisation. Von dort habe ich viele Ideen bekommen, wie es bei uns in Österreich funktionieren könnte. Vor allem möchte ich anderen Menschen mit der Diagnose FA die Angst nehmen und zeigen, dass wir auch mit einer „schlimmen Diagnose“ gut leben können. Wir freuen uns, wenn sich Interessierte – auch Angehörige oder medizinisches Personal – bei uns melden!

Was können Sie über Ihre bisherige Therapie sagen?

Eisenköck: Schon bei der Diagnose wurde mir vorhergesagt, dass ich spätestens mit 40 einen Rollstuhl brauchen werde. Physiotherapie, zweimal jährlich Reha und Krafttraining im Fitnessstudio sind für mich ganz wichtig. Schwierig ist oft die Suche nach Therapeutinnen und Therapeuten in meiner Umgebung. FA ist eine seltene Erkrankung und nur wenige Ärztinnen und Ärzte oder Physiotherapeutinnen und -therapeuten kennen sich damit aus und wissen, welche Therapieansätze gut geeignet sind. Oft müssen wir selbst als Patientinnen und Patienten Aufklärungsarbeit leisten.

Grieb: Es ist sicher von Vorteil, wenn Physiotherapeutinnen und -therapeuten auf neurologische Erkrankungen spezialisiert sind. An der Uniklinik in Innsbruck mit Dozentin Bösch und dem Team der Ataxie-Ambulanz haben wir aber eine tolle Anlaufstelle. Es tut mir jedes Mal gut, wenn ich einmal jährlich einen Ausflug nach Innsbruck mache!

Selbsthilfegruppe Friedreich Ataxie Austria: www.friedreich-ataxie.at (ab Jänner 2024), E-Mail: info@friedreich-ataxie.at

Buchtipp: Esteban Luis Grieb: Aufgeben, was ist das? Mein Leben mit der unheilbaren Friedreich-Ataxie, Ennsthaler