Medikamente in der Schwangerschaft

Forscher an der Medizinischen Universität Graz untersuchen die Durchlässigkeit von Plazenten für Umweltgifte und Medikamente, die schwangere Frauen während einer Schwangerschaft ein- und aufnehmen.

Assoz.-Prof. Dr. Christian Wadsack von der Grazer Universitätsklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe hat mit seinem Team im Rahmen des Research Studios “PlaZentaTox” den Übertritt von Stoffen über die Plazentabarriere mittels Plazentaperfusion analysiert. Künftig wird unter anderem untersucht, welche Auswirkungen Nanopartikel auf Föten haben.

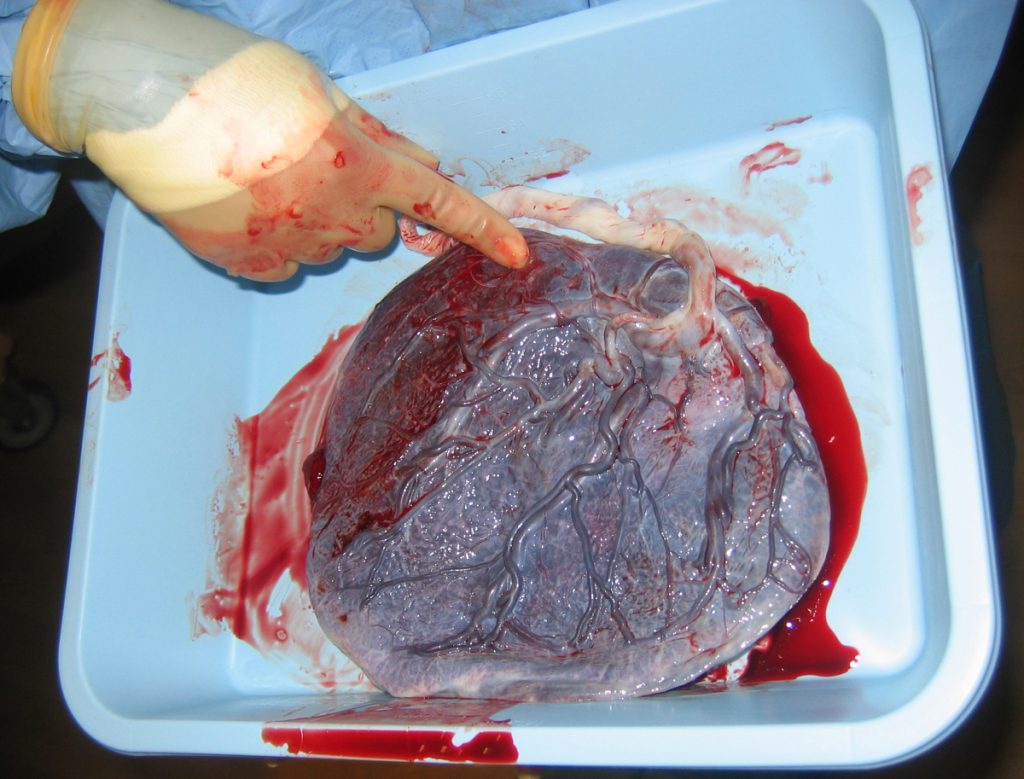

Duale ex vivo Plazentaperfusion

Bei der dualen ex vivo Plazentaperfusion werden Plazenten nach der Geburt einige Stunden mit einer Nährlösung am Leben erhalten, um in dieser Zeit Untersuchungen durchführen zu können. Aufgrund von Mangeldurchblutungen, Beschädigungen der Gefäße und des Gewebes nach der Geburt der Plazenta und Schwierigkeiten beim Kanülieren der Gefäße ist nur ein Teil der Perfusionen erfolgreich. „Bisher standen dem Labor jährlich bis zu 100 Plazenten zur Perfusion zur Verfügung, die mit einer Erfolgsrate von bis zu 30 % perfundiert werden konnten“, so Wadsack. Diese Zahl war bislang dadurch so gering, da ausschließlich Plazenten von Kaiserschnittgeburten verwendet wurden, die den großen Vorteil haben, dass die Untersuchungen zeitlich besser geplant und vorbereitet werden können.

Wadsack möchte die Plazentaperfusion bei der Austestung von Wirkstoffen in der Schwangerschaft als Alternative zu Tiermodellen etablieren und damit die Zahl der Plazentaperfusionen auf jährlich 300 erhöhen. Dafür müssen aber Plazenten von Spontangeburten verwendet werden.

Quelle: APA, MedUni Graz