TACE, aber richtig

In seinem Vortrag auf der OeGHO-Frühjahrstagung unterstreicht Prof. PD Dr. Florian Wolf, Medizinische Universität Wien, die Notwendigkeit, individualisiert an die TACE heranzugehen. Eine TACE solle immer sorgfältig gemacht werden – sonst drohen unspezifische Embolisationen und schwerwiegende Komplikationen.

„Die Zahl der hepatozellulären Karzinome (HCC) ist dank kurativer Ansätze und Systemtherapien stark zurückgegangen“, sagt Assoc. Prof. Priv.-Doz. Dr. Florian Wolf, MBA, stellvertretender Leiter der Abteilung für Kardiovaskuläre und Interventionelle Radiologie an der Medizinischen Universität Wien.

Das betrifft auch die Zahl der durchgeführten transarteriellen Chemoembolisationen (TACE). Dennoch bleibt die TACE – richtig eingesetzt – eine hochwirksame Methode, vor allem im intermediären Stadium des HCC.

Standardisierte Studien zu Verfahren fehlen

Die TACE dient der lokalen Tumorkontrolle und wird häufig als Bridging- oder Downstaging-Maßnahme vor einer möglichen Lebertransplantation eingesetzt. Obwohl sie seit Jahrzehnten etabliert ist, ist die Studienlage in vielen Bereichen nach wie vor unzureichend – unter anderem, so Wolf, weil die Vielfalt neuer Materialien die wissenschaftliche Aufarbeitung regelmäßig überholt.

Das zeigt sich exemplarisch an der Vielzahl verfügbarer Partikel für die Chemoembolisation: „Von unterschiedlich großen, resorbierbaren bis hin zu sichtbareren Partikeln – angewendet wird vieles, über die tatsächliche Wirksamkeit wissen wir jedoch wenig“, sagt Wolf. „Verglichen mit der onkologischen oder kardiologischen Forschung ist das aus Sicht der Radiologie oft beschämend – dort sind standardisierte Studien zu verschiedenen Verfahren längst die Regel.“

Gute Kandidaten für die Chemoembolisation wählen

Bei der Auswahl der Patienten hat sich in den letzten 15 Jahren viel verändert. Embolisierte man früher ganze Leberlappen, zielt man heute auf eine möglichst selektive und präzise Embolisation ab. Gute TACE-Kandidaten stellen beispielsweise Patienten mit geringer Tumorlast dar, die mittelgroße Herde oder vier bis sechs kleine Herde aufweisen. Werden die Herde hingegen zu groß oder zahlreich, verliert die TACE gegenüber der systemischen Therapie an Bedeutung.

Eine TACE empfiehlt sich vor allem bei gut abgrenzbaren Tumorherden mit portalvenösem Abfluss, wenn eine selektive Embolisation technisch möglich ist. Voraussetzung für eine wirksame TACE ist die gezielte, gleichmäßige Applikation des Zytostatikums in den Tumor bei gleichzeitig minimaler systemischer Belastung. Zusätzlich sollte eine Embolisation zur temporären Reduktion des Blutflusses erfolgen, um die Verweildauer des Wirkstoffs im Tumor zu verlängern.

Kontraindiziert ist das Verfahren laut Wolf bei Patienten mit einer Tumorlast über 50 Prozent. Sorgfältig prüfen sollte man sie aber auch im Falle einer stark eingeschränkten Leberfunktion oder eines reduzierten Allgemeinzustands. Insbesondere bei fortgeschrittenen Tumorstadien kann eine TACE sonst schnell zum Leberversagen führen.

Eine weitere Kontraindikation stellt eine portale Venenstromumkehr bei Pfortaderthrombose dar, durch die ein hepatofugaler Blutfluss entsteht. Ein TIPSS oder eine segmentale bzw. subsegmentale Pfortaderthrombose erfordern laut Wolf hingegen zwar eine besonders selektive Vorgehensweise, im Einzelfall könne aber dennoch embolisiert werden.

Konventionelle vs. partikelbasierte TACE

„Am AKH arbeiten wir traditionell mit Doxorubicin“, berichtet Wolf. Denn überzeugende Daten zur Überlegenheit alternativer Substanzen wie Epirubicin, Cisplatin, Mitomycin oder 5-FU sind bislang ausständig.

Für die Applikation des Zytostatikums gibt es zwei relevante Ansätze: die konventionelle sowie die partikelbasierte TACE. Beide haben laut Wolf eine Daseinsberechtigung. In der randomisierten PRECISION-V-Studie, die 2010 im AKH durchgeführt wurde, zeigte sich, dass die Partikel-TACE mit deutlich weniger Nebenwirkungen einherging – besonders bei Patienten in frühen Tumorstadien. Aber auch bei der konventionellen TACE habe sich durch selektiveres Vorgehen und optimierte Doxorubicin-Zubereitung seither viel verbessert: „Die konventionell Behandelten hatten damals fast alle Haarausfall und gastrointestinale Beschwerden – das sieht man heute kaum mehr“, so Wolf. Am AKH führe man fast ausschließlich die partikelbasierte Methode durch – in anderen österreichischen Zentren erlebe die konventionelle Methode derzeit eine gewisse Renaissence.

Bei der konventionellen Methode wird Doxorubicin mit Lipidiol, einem öligen Kontrastmittel auf Pflanzenölbasis, vermischt. Dieses besitzt eine hohe Affinität zum HCC-Gewebe. Die Emulsion wird mithilfe eines speziellen Zwei-Spritzen-Systems mit Lipidiol-beständigem Dreiwegehahn hergestellt; dieses gewährleistet eine homogene und stabile Durchmischung. Ein zentraler Vorteil der konventionellen Methode ist die ausgezeichnete Sichtbarkeit unter Bildgebung: Bis in die kleinsten Gefäße lässt sich so die Ablagerung der Emulsion verfolgen: „Ein klarer Endpunkt der Applikation“, so Wolf.

Im Gegensatz dazu ist die partikelbasierte TACE deutlich schlechter visualisierbar. Derzeit stehen diverse verfügbare Partikel zur Auswahl (z.B. LifePearls, Embozene, HepaSphere, DC Beads). Belastbare Vergleichsdaten fehlen allerdings auch hier. „Wichtig ist die Partikelgröße“, betont Wolf. Bewährt hätten sich Durchmesser zwischen 100 und 300 µm. Kleinere Partikel seien mit einem höheren Komplikationsrisiko (z.B. durch Nekrosen) vergesellschaftet.

Bei entsprechend großen und selektiv zugänglichen Leberarterien lässt sich die Partikel-Methode zudem mit der Ballon-Embolisation kombinieren. Dabei verhindert ein kleiner, im Gefäß aufgeblasener Ballon den Reflux der Partikel und reichert sie damit im Tumorgewebe weiter an. Kleinere Studien hätten gezeigt, dass sich mit dieser Technik hohe Komplettremissionen mit wenig Bedarf an Re-Embolisationen erzielen lassen.

Wie man eine TACE macht – und wie nicht

Wichtig ist für Wolf, sich vor der Chemoembolisation mit dem individuellen Patientenfall auseinanderzusetzen. Denn eine nicht fachgerecht durchgeführte TACE könne erheblichen Schaden anrichten, berichtet der Radiologe. „Man kann teilweise wirklich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, was da manchmal gemacht wird.“

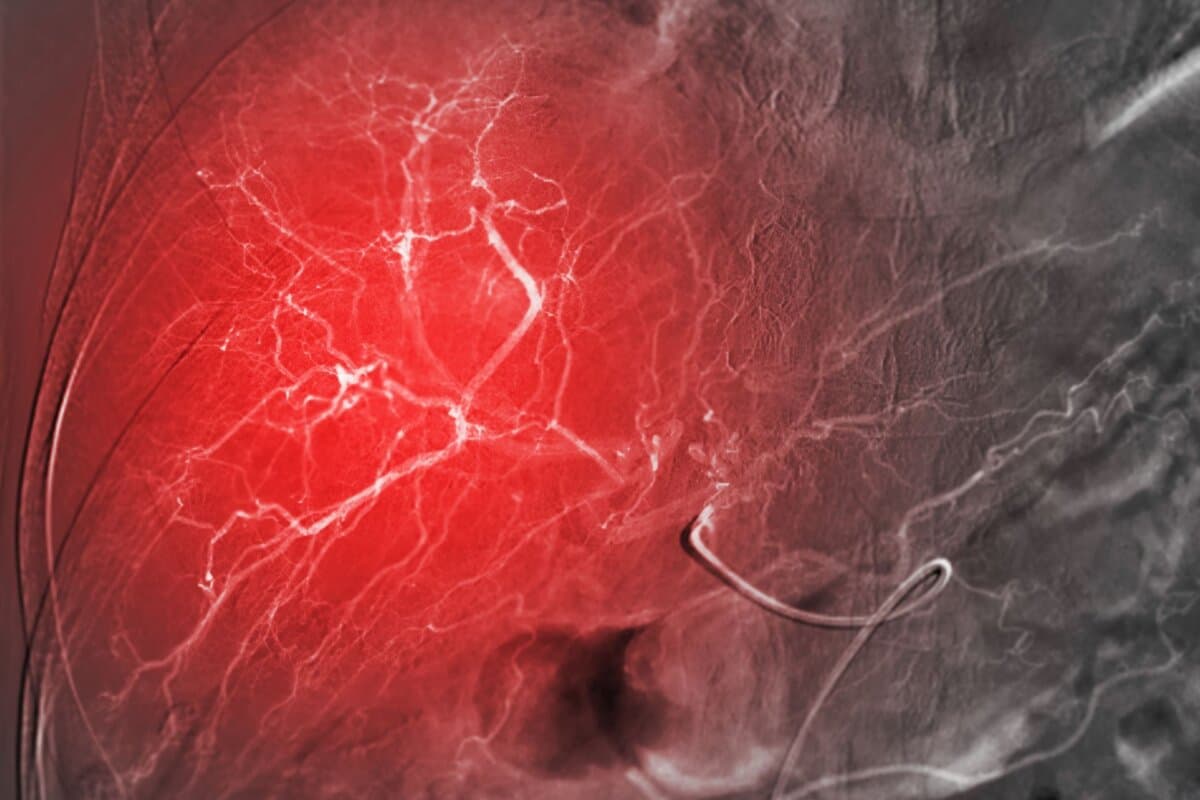

Dazu gehört, im Vorfeld die Gefäßversorgung des Tumors genau abzuklären – etwa per Rotationsangiografie (Cone-Beam-CT bzw. CBCT) und/oder Live-Navigationssystemen wie dem „EmboGuide“.

Wichtig ist es aber auch, die Applikation der Emulsion so langsam wie möglich durchzuführen, um einen Reflux und unspezifische Embolisation zu vermeiden. Sind mehrere Herde zu behandeln, empfiehlt es sich, diese auf mehrere Sitzungen zu verteilen.

Ein Beispiel für eine „liebevoll durchgeführte“ Partikel-TACE ist für Wolf der Fall eines 61-jährigen Patienten mit Zirrhose und nicht resezierbarem HCC. Bei ihm wurde ein hypervaskularisierter Herd selektiv sondiert und vollständig embolisiert. Zwei Monate später war der Herd vollständig nekrotisch, die restliche Leber blieb funktionstüchtig. Das MRT sechs Monate danach zeigte weiterhin keine Vitalität des Tumors.

Ganz anders bei einem 80-jährigen Patienten mit einem großen und mehreren kleinen Tumorherden. Während die erste TACE wurde sorgfältig und selektiv über 90 Minuten durchgeführt wurde, erfolgte die zweite binnen 19 Minuten – ohne ausreichende Bildgebung oder selektives Vorgehen. Die Folge: retrograde Partikelverteilung in Magen- und Bauchspeicheldrüsenäste, Pankreatitis, Ulzerationen und letztlich ein massives Leberversagen, das trotz Drainage wenige Monate späte zum Tod des Patienten führte. „Das war eine TACE, wie man sie nicht machen sollte“, so Wolf.

Wann sollte man keine weitere TACE durchführen? Laut Wolf dann, wenn nach zwei Behandlungen kein Ansprechen erfolgt, bestimmte Tumorareale nicht zugänglich sind oder wenn es zu einer klinischen bzw. funktionellen Verschlechterung des Patienten kommt. Auch bei Gefäßinvasion, extrahepatischer Ausbreitung oder ansteigendem Tumormarker ist Zurückhaltung geboten.

Kombinationstherapien gewinnen Fahrwasser

Auch bei der Anwendung der TACE gibt es derzeit einem deutlichen Wandel – weg von generischen Standards hin zu hochselektiven, individualisierten Ansätzen.

Ein aktueller Hoffnungsträger ist etwa die Kombination der Chemoembolisation mit anderen Tumortherapien. In der im Jänner 2025 erschienenen EMERALD1-Studie zeigte die Kombination aus TACE plus Durvalumab und Bevacizumabe bei Patienten mit intermediärem, nicht resezierbarem HCC vielversprechende Verbesserungen beim progressionsfreien Überleben. Vergleichbare Ergebnisse erzielte die LEAP-012-Studie mit der Kombination aus Lenvatinib und Pembrolizumab zusätzlich zur TACE in einem ähnlichen Patientengut.