Burnout: Nur eine Modediagnose?

Das Thema Burnout ist derzeit in den Medien ubiquitär präsent, wo es vorzugsweise als Folge beruflichen Überengagements und/oder als Nebenwirkung aktueller (Fehl-)Entwicklungen in der Arbeitswelt diskutiert wird. Am Beispiel von Burnout lässt sich prägnant explizieren, in welchem Maße medizinische Wissenschaft und therapeutische Konzepte die Bedürfnisse der jeweiligen Zeit und Gesellschaft spiegeln: Eine Standortbestimmung von Psychiatrie und Psychotherapie zwischen Methodologie und Gesellschaft.

Das Thema Burnout ist derzeit in den Medien ubiquitär präsent, wo es vorzugsweise als Folge beruflichen Überengagements und/oder als Nebenwirkung aktueller (Fehl-)Entwicklungen in der Arbeitswelt diskutiert wird. Am Beispiel von Burnout lässt sich prägnant explizieren, in welchem Maße medizinische Wissenschaft und therapeutische Konzepte die Bedürfnisse der jeweiligen Zeit und Gesellschaft spiegeln: Eine Standortbestimmung von Psychiatrie und Psychotherapie zwischen Methodologie und Gesellschaft.

Ist „Burnout“, als ein psychische und psychosomatische Aspekte bezeichnender Begriff, nicht schon aufgrund des darin anklingenden Bildes selbstevident? „Wer je ein ausgebranntes Haus gesehen hat, der weiß, wie verheerend so etwas ist“ – so brachte es der deutsch-amerikanische Psychotherapeut Herbert Freudenberger, der durch seinen 1974 erschienenen Aufsatz „Staff Burn-Out“ (Journal of Social Issues, 30, 159–165) in unserem Kontext als Entdecker des Phänomens gelten kann, auf den Punkt. Darüber hinaus ist das Thema derzeit in den Medien ubiquitär präsent, wo es vorzugsweise als Folge beruflichen Überengagements („Es trifft gerade die Besten …“) und/ oder als Nebenwirkung aktueller (Fehl-)Entwicklungen in der Arbeitswelt diskutiert wird. Bei alledem ist Burnout im Bewusstsein vieler „Betroffener“, die sich entsprechend selbst diagnostizieren und darin von einfühlenden Ärzten und Therapeuten bestätigt werden, fest verankert.

Burnout: State of the Art, Art of the State?

Vor diesem Hintergrund, der sich weitgehend jenseits der psychiatrisch-psychotherapeutischen Fachwelt entwickelt hat, ginge jede wissenschaftliche Diskussion, etwa zu der Frage, ob Burnout als Diagnose hinreichend tragfähig ist und wie gegebenenfalls ein damit bezeichnetes Störungsbild spezifisch zu behandeln sei, am Kern der Sache vorbei. „Burnout“ hat sich zwischenzeitlich zu einer manifesten sozialen Wirklichkeit entwickelt, die ihrerseits auf die Fachwelt zurückwirkt. Obgleich Burnout entsprechend dem ICD-10-Klassifikationssystem der WHO keine definierte (F-)Diagnose ist, sondern sich hier nur als (undefinierte) Zusatzkodierung (Z 73 – Probleme verbunden mit Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung) findet, wird eben diese „Diagnose“ in großer Zahl von Allgemeinwie Fachärzten gestellt. Im ambulanten wie stationären Setting werden Burnout-Behandlungen offeriert, Experten konzipieren diesbezüglich elaborierte Behandlungskonzepte, und Fachgesellschaften zeigen sich bemüht, Burnout in tradierten psychiatrischen Konzepten zu subsumieren.

Am Beispiel von Burnout lässt sich somit prägnant explizieren, in welchem Maße medizinische Wissenschaft und therapeutische Konzepte eben auch die Bedürfnisse der jeweiligen Zeit und Gesellschaft spiegeln respektive, dass sich aus solchen Interaktionen mitunter Dynamiken entwickeln, die eher sozialwissenschaftlich denn ausgehend von naturwissenschaftlichen Kriterien nachvollzogen werden können.

Ein medizinisch-therapeutisches Paradigma?

Im Gegensatz zu den „klassischen“ psychischen Krankheits- bzw. Störungsbildern von Angst- bis Zwangsstörungen, die in etablierten Diagnosesystemen wie dem ICD-10 anhand operationalisierter Kriterien erfasst werden, wurde Burnout von einem „Betroffenen“ entdeckt. Herbert Freudenberger, als Jugendlicher aus Nazideutschland geflohen, hatte sich in New York als niedergelassener Psychoanalytiker etabliert. Gleichzeitig war der Familienvater hochengagiert in sozialen Projekten tätig. Regelmäßig arbeitete er zwölf und mehr Stunden pro Tag. Dass für die Familie wenig Zeit blieb und er im Laufe der Zeit die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit überschritt, dabei dünnhäutiger, reizbarer und infektanfälliger wurde, verwundert nicht.

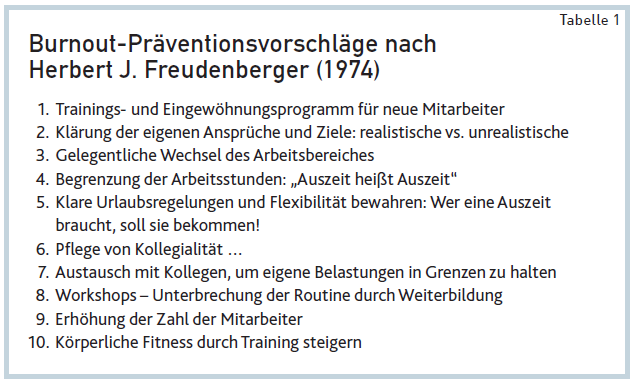

Im bereits erwähnten, 1974 erschienenen Aufsatz schildert Herbert Freudenberger Burnout entsprechend nicht als bei seinen Patienten beobachtetes, sondern als selber erlittenes Schicksal. Subtil beschreibt er die bei ihm unter dem hohen Arbeitsdruck (hinter dem er unschwer auch eine z.B. „Arbeitsneurose“ oder ein „Helfersyndrom“ hätte erkennen können) manifest gewordenen Symptome. Gleichzeitig betont er, dass die Symptomatik vielfältig und bei jedem Betroffenen anders sei. Charakteristisch sei ausschließlich die Dynamik, die die Betroffenen in den Burnout führe. Burnout ist dabei seines Erachtens keine Form einer psychischen Erkrankung, sondern ein Phänomen eigener Qualität, das ausschließlich Menschen beträfe, die in Sozialberufen um das Wohl ihrer Klienten/Patienten engagiert sind. Betroffene benötigen damit auch keine Therapie oder Selbstreflexion, sondern praktische Unterstützung, berufliche Entlastung und Freiräume (Tabelle 1). Später erweiterte Herbert Freudenberger seine Meinung beträchtlich: Burnout könne demnach nun alle in irgendeiner Weise engagierte und belastete Menschen, vorzugsweise Frauen, treffen.

Wenig später konzeptualisierte die Psychologin Christina Maslach Burnout als ein aus den Komponenten emotionale Erschöpfung, Depersonalisierung und reduzierte persönliche Leistungsfähigkeit bestehendes Syndrom. Mit dem von ihr entwickelten Maslach Burnout Inventar (MBI) versuchte sie es zu erfassen und zu quantifizieren. Die mit dem MBI erhobenen Werte korrelieren jeweils im mittleren Bereich mit Depressivität, Arbeits(un)zufriedenheit und Aspekten wie Ängstlichkeit bis Neurotizismus. Angesichts der verwendeten Items, die schwerpunktmäßig Erschöpfungserleben und eine eventuelle depressive Befindlichkeit im vergangenen Jahr sowie die diesbezügliche (berufsbezogene) Attribution abfragen, verwundert dies nicht (etwa: „Ich fühle mich von meiner Arbeit ausgelaugt“).

Entsprechend ist es mit dem MBI nicht möglich, Burnout gegenüber z.B. einer depressiven Symptomatik abzugrenzen. Dass der von Herbert Freudenberger herausgestellte dynamische Aspekt, ein ausgehend von einem engagiert-energetischen Zustand deutlich abfallendes Leistungs- und Befindlichkeitsniveau, mit dem MBI gar nicht erfasst wird (im Sinne von: „Vor einigen Jahren erledigte ich berufliche Aufgaben mit Elan und Vergnügen, heute …“), blieb weitgehend unreflektiert. Das, was der MBI misst, und das, was Herbert Freudenberger postulierte, haben somit nur partiell etwas miteinander zu tun. Die Schnittmenge geht über als berufsbedingt erlebtes Überlastungserleben und darauf bezogene Symptome kaum hinaus.

Zudem fehlen zum MBI bis heute an repräsentativen Bevölkerungsstichproben erhobene, durch externe Parameter (etwa klinische Behandlungsbedürftigkeit) gesicherte Normwerte. In Studien erhobene MBI-Werte werden zumeist nur studienintern ausgewertet, wobei sich üblicherweise eine Normalverteilung ergibt. Etwa ein Drittel der Werte liegt dann statistisch absehbar über dem Median bzw. Kurvenumschlagspunkt. Dies im Sinne einer damit belegten „Burnout“-Belastung oder gar Erkrankung zu interpretieren ist beliebt – aber methodisch unzulässig.

Diagnostische Abgründe mit Konsequenzen

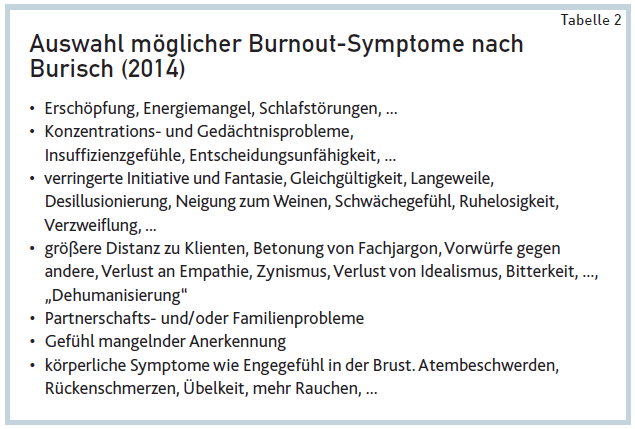

Diagnosen psychischer Störungen, die gleichzeitig die Symptomatik und deren Genese abzubilden versuchen, etwa „endogene“ versus „neurotische Depression“, haben sich als nicht reliabel erwiesen. Je nach subjektiver Perspektive (die freilich intuitiv oft als auf Erfahrung beruhende Objektivität fehlinterpretiert wird und sich mitunter einer kritischen Selbstreflexion entzieht) sieht ein Experte diesen, der andere jenen Aspekt als diagnostisch wegweisend an – mit dem Ergebnis, dass solche Diagnosen auch ausgewürfelt werden könnten. Eben deshalb wird im ICD-10 unter anderem auf die genannten Diagnosen verzichtet und primär auf Kriterien fokussiert, die auf syndromaler bzw. deskriptiver Ebene liegen. Da mit Burnout weit mehr als hundert allesamt unspezifische Symptome in Verbindung gebracht werden und Kernsymptome fehlen (Tabelle 2), ist Burnout als ICD- 10-Diagnose obsolet.

Leider ist auch die Hypothese, wonach es eine charakteristische, in den Burnout führende Dynamik gäbe, empirisch nicht haltbar. Im Gegensatz zu diversen Burnout-Stufen bzw. Stadien-Modellen, die jeweils von „engagiert-idealistischem“ Risikoverhalten bis in tief-depressive Zustände hinabführen, sieht die Realität – im Normalfall – erfreulicherweise anders aus. Dass in den Modellen vorgezeichnete Schicksal eines (ehemals) hochengagierten, durch Überlastung „ausgebrannten“ Mitarbeiters mag durch die damit einhergehende Assoziation an eine sich entladende Batterie überzeugen. Soweit systematisch erhobene Daten vorliegen, sei es in Form von Altersgruppenvergleichen oder aber – methodisch substanzieller – in Form von Verlaufsuntersuchungen, finden sich vielmehr Menschen, die über die Jahre hinweg hinsichtlich ihres Umganges mit Arbeitsbelastungen und ihres diesbezüglichen Erlebens vergleichsweise stabile Muster aufweisen. Und das sowohl im gesunden, kompetenten bzw. leistungsfähigen wie im „ausgebrannten“ Modus. So schildert sich beispielsweise ein Drittel der angehenden Lehrer auf entsprechenden Fragebögen bereits als „ausgebrannt“, bevor eine Verausgabung im Beruf überhaupt stattgefunden haben kann. Eben dieses Drittel „ausgebrannter“ Kollegen findet sich in allen Altersstufen wieder.

Ein ähnliches Bild zeigen Verlaufsuntersuchungen. Üblicherweise brennen demnach eben gerade diejenigen nicht aus, die „gebrannt“ haben, sondern die, die nie gebrannt hatten und sich schon immer, wenn nicht als ausgebrannt, so doch als überfordert, gekränkt und/oder als im falschen Beruf tätig erlebt haben. Natürlich schließt dies tragische Einzelfälle hochengagierter und kompetenter, nun aber, zumal wenn systemische Kränkungen/Gratifikationskrisen hinzukommen, frustrierter bis depressiverkrankter Menschen nicht aus.

So prägnant die mit „Burnout“ assoziierten Bilder auch sein mögen, inhaltlich greifen sie nicht nur zu kurz, sie führen zu falschen Therapiekonzepten. Es geht eben nicht darum: „Machen Sie sich weniger Stress, Sie haben sowieso viel zu viel getan, seien Sie weniger idealistisch …“, sondern um: „Erhöhen Sie Ihre Kompetenzen im Umgang mit (beruflichen) Belastungen!“

Burnout: ein subjektives Störungsmodell

Festzuhalten bleibt, dass sich Burnout angesichts unspezifischer Symptomatik und Genese nicht im Sinne einer reliablen und damit validen Diagnose fassen lässt. Entsprechend konnte sich keine der mehr als 130 vorliegenden Burnout-Definitionen durchsetzen. Auch Versuche, etwa vonseiten psychiatrischer Fachgesellschaften, das Phänomen als eine Art Zwischenstufe zwischen „normalem Arbeitsstress“ und manifesten Diagnosen zu definieren, helfen nicht weiter: Selbst Zwischenzustände sollten, wenn damit spezifische Aussagen und Wertungen verbunden werden, als solche abgrenzbar sein.

Was ist Burnout? Die Antwort auf diese Frage findet sich letztlich genau dort, wo die Ursprünge des Phänomens lagen. Als Herbert Freudenberger Burnout entdeckte, tat er dies nicht aus der Perspektive des Therapeuten heraus, also mit fachlicher Distanz, sondern als Betroffener. Welche Symptome vorliegen, ist für Betroffene irrelevant. Sie wissen ja, worunter sie leiden. Wichtiger ist, eine Vorstellung davon zu bekommen, wo die Ursachen eines Problems liegen und auf welche Weise sich der Zustand verhindern bzw. verbessern lässt. Subjektive Störungs- bzw. Krankheitsmodelle dieser Art haben somit – über das jeweilige „Label“ hinaus – entastende Funktion. Und das vorzugsweise dann, wenn die als solche erkannten Ursachen nicht im Bereich dessen liegen, was dem Individuum als „Schuld“ zuzuschreiben wäre. Zudem sollten sie nicht in potenziell bis real stigmatisierte Dimensionen herabreichen („Psychische Erkrankung“) und für das Individuum mit günstigen, weniger schmerzhaften Perspektiven verbunden sein.

Allen diesen Kriterien entspricht „Burnout“ in geradezu idealer Weise! Burnout-Gründe liegen erklärtermaßen primär in der Arbeitsumwelt. Im engeren Sinne krank seien Betroffene nicht. Was die individuelle Schuld anbelangt, da „war mein einziger Fehler vielleicht, dass ich zu engagiert war und zu viel gearbeitet habe …“. Ohne krank zu sein, resultiert für Burnout-Betroffene – im Sinne von Sigmund Freud – primärer wie sekundärer Krankheitsgewinn. Burnout- Erleben beinhaltet, neben allem Leid, einen gesellschaftlich legitimierten Ausweg, heraus aus den immanenten Zwängen unserer Leistungsgesellschaft. Die Betroffenen „beweisen“ ja gerade dadurch, dass sie betroffen sind, in welch hohem Maße – mehr als andere! – sie sich mit den Leistungszielen identifiziert hatten („Nur wer entflammt war …“). Gerade deshalb können sie nicht mehr. Burnout spiegelt passgenau die sozialen und arbeitsbezogenen Rahmenbedingungen, respektive die Bedürfnisse der Menschen im beginnenden 21. Jahrhundert! Die Karriere des Phänomens dürfte dies nachhaltig stimuliert haben.

Therapeutisch gesehen ergibt sich folgendes Spektrum möglicher Konstellationen: Sich als Burnout-betroffen erlebende Personen können psychiatrisch gesehen gesund bis manifest an einer akuten Störung erkrankt sein. Umgekehrt können sich manifest z.B. an einer Depression leidende Patienten als „ausgebrannt“ erleben oder eben auch nicht. Eine Voraussetzung einer „Burnout“-Identifi kation ist die Kenntnis und Akzeptanz des Begriffes, was in bestimmten Berufsgruppen (etwa unter Lehrern) derzeit noch naheliegender bzw. eben akzeptierter sein dürfte als in anderen (etwa in der Bank- und Finanzwirtschaft).

Prävention, Behandlung und Perspektiven

Angesichts der skizzierten Konstellation kann und wird es keine spezifische Burnout-Prophylaxe und Behandlung geben. Alle Verfahren, die darauf abzielen, das Wohlbefinden (gesunde Ernährung, gute Matratzen u.a.) und/oder die Kompetenz von Menschen im Umgang mit Stressbelastungen zu erhöhen, lassen sich als Anti-Burnout-Maßnahmen deklarieren. Im therapeutischen Alltag sind diesbezüglich Angebote zur Erhöhung der Entspannungs- und Regenerationsfähigkeit, insbesondere auch Achtsamkeitstrainings, zentral. Daneben geht es um eine Erhöhung der sozialen (berufsbezogenen) Kompetenz bis hin zu Aspekten, die in die Sphäre von Lebensweisheit und Sinn hineinführen: „Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.“ Was davon bzw. welcher Weg jeweils vor- und eingeschlagen wird, dürfte in der Praxis wesentlich von den individuellen Vorlieben und Prägungen der beteiligten Personen abhängen. Soweit Burnout als Synonym für beruflichen Stress steht, liegt der Einsatz von berufsbezogenen Trainings bzw. Therapieprogrammen nahe. Entsprechende auf Gruppen-Settings ausgelegte Konzepte, angefangen von der Supervision, wurden im präventiven wie im therapeutischen Kontext evaluiert und liegen als Manuale vor. Primäres Ziel ist hier wohlgemerkt die Erhöhung berufsbezogener Stressbewältigungskompetenz. Wenn sich parallel dazu die Burnout-Identifikation der Kandidaten reduziert, dann wäre das ganz im Sinne aller Beteiligten.

Bezogen auf Burnout als gesellschaftliches Phänomen sind die Perspektiven weniger charmant: Wenn der Druck im sozialen wie beruflichen, weiter beschleunigenden, Sicherheiten reduzierenden Kontext weiter ansteigt und damit der „Stress“ in der Arbeitswelt zunimmt, werden Burnout- Konstellationen letztlich absehbar zurückgehen. Bis etwa 2002 erreichten keine zehn Prozent der deutschen Lehrer den Altersruhestand. Die meisten gingen wegen psychischer Störungen (darunter auch von Amtsärzten diagnostiziertem Burnout) in Frühpension. Wenn heute ca. 65 Prozent der Kollegen den Altersruhestand erreichen, dann liegt das an neu eingeführten, deutlich erhöhten Versorgungsabschlägen. Mit Arbeitsunfähigkeit einhergehendes Burnout muss man sich leisten können bzw. die Gesellschaft muss es sich leisten wollen und leisten können! Ob das, bezogen auf sich „ausgebrannt“ fühlende Individuen, gerecht und fair ist, bleibt zu diskutieren. Wie und zu welchem Preis sich entsprechende Burnout-Konstellationen – über therapeutische Interventionen hinaus – in einer globalisierten Arbeitswelt abwenden lassen, ist darüber hinaus eine der zentralen, ungelösten Fragen der Gegenwart.

Literatur beim Autor

Prof. Dr. Dr. Andreas Hillert

Schön Klinik Roseneck, Prien am Chiemsee

E-Mail: ahillert@ schoen-kliniken.de