Krankenhauskeim C. auris breitet sich aus

Ein Bericht des Europäischen Zentrums für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) zeigt, dass die Fallzahlen von Candidozyma auris in den vergangenen Jahren stark gestiegen sind, insbesondere in Südeuropa. Was bedeutet das für die klinische Praxis in Mitteleuropa?

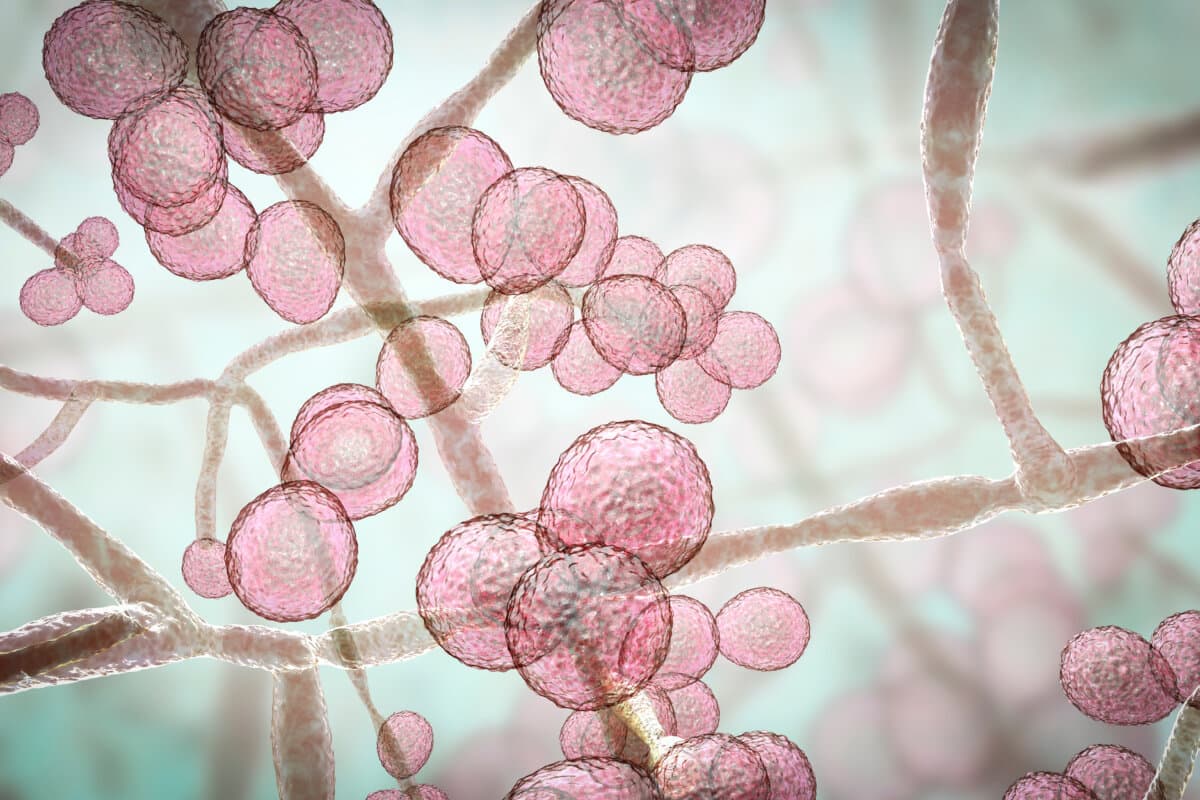

Der Hefepilz Candidozyma auris, vormals als Candida auris bekannt, wurde 2009 erstmals in Japan aus dem äußeren Gehörgang eines Patienten isoliert. Seitdem hat er sich als opportunistischer Pilz etabliert, der bei schwer kranken, hospitalisierten Patienten invasive Infektionen mit Blutstrombeteiligung oder Organabsiedlungen verursachen kann.

Die WHO stufte Candidozyma auris bereits 2022 als "globale Bedrohung" ein. In einigen Ländern wie Indien, China und Südafrika gilt er mittlerweile als endemischer nosokomialer Keim.

Der neue ECDC-Report (1) sorgte Anfang September für Aufsehen, weil er erstmals dokumentierte, dass C. auris auch in Teilen Europas außer Kontrolle geraten ist.

Während Deutschland 2024 rund 120 Fälle meldete und damit als "niedrige Bedrohung" gilt, ist die Lage in Ländern wie der Schweiz und Österreich bislang überschaubar: Hier traten lediglich vereinzelte importierte Fälle auf, größere Ausbrüche sind nicht bekannt.

Uneinheitliche Meldesysteme verzerren das Bild

Die Meldesysteme unterscheiden sich jedoch erheblich: In Deutschland müssen bisher nur invasive Infektionen gemeldet werden. In der Schweiz besteht seit März 2024 eine Meldepflicht für alle Nachweise. In Österreich ist eine gesetzliche Regelung in Vorbereitung, aber noch nicht umgesetzt. Auch in anderen europäischen Ländern herrscht Uneinheitlichkeit. Manche Länder melden verpflichtend, andere nur auf freiwilliger Basis. Diese Heterogenität erschwert einen direkten Vergleich und führt dazu, dass die tatsächliche Belastung wahrscheinlich unterschätzt wird.

In Südeuropa – in Spanien, Griechenland oder Italien – verschwimmen mittlerweile die einzelnen Cluster, sodass diese Länder zunehmend den Status endemischer Regionen erreichen.

Resistenzen und Biofilme als Kernproblem

C. auris ist klinisch bedeutsam, weil er im Vergleich zu anderen Candida-Arten sehr resistent gegen gängige Antimykotika wie Fluconazol sein kann, erklärt Prof. Dr. Birgit Willinger, Leiterin der Klinischen Abteilung für Klinische Mikrobiologie an der Medizinischen Universität Wien und Leiterin des Nationalen Referenzzentrums für Hefen und Schimmelpilze. (2)

"Hoffnung geben uns aber eine Reihe neuer Antimykotika, die in vitro hohe Wirksamkeit gegen Candidozyma auris gezeigt haben", sagt Prof. Willinger. Diese Präparate stehen derzeit bereits vereinzelt im Rahmen des Compassionate Use zur Verfügung.

Candidozyma auris wird vor allem über Schmierinfektionen weitergegeben – direkt von Patient zu Patient oder indirekt über das medizinische Personal. Besonders problematisch ist, dass der Pilz lange auf mehrfach genutzten Medizinprodukten wie Fieberthermometern oder Endoskopiezubehör überleben kann, und diese nur schwer adäquat zu desinfizieren sind. Dadurch kann sich der Pilz im Krankenhausumfeld hartnäckig halten.

Ein weiteres Problem sind Biofilme mit C. auris auf medizinischen Fremdmaterialien im Körper. "Einen venösen Katheter kann man einfach ziehen. Aber eine infizierte Hüftprothese lässt sich nicht ohne weiteres entfernen", erläutert Prof. Dr. Oliver Kurzai, Leiter des Referenzzentrums für Invasive Pilzinfektionen in Würzburg. Betroffene Patienten benötigen in solchen Fällen teils eine lebenslange antimykotische Therapie.

Ein weiteres Problem ist die fehlende klinische Spezifität. "Es gibt kein spezifisches Krankheitsbild, das auf den Erreger hinweist. Diagnostiziert wird er nur, wenn mikrobiologische Untersuchungen durchgeführt werden", sagt Prof. Kurzai. Entsprechend bleiben Infektionen ohne gezielte Diagnostik oft unentdeckt. Hinzu kommt, dass rund 80% der in Deutschland erfassten Fälle Kolonisationen sind – von besiedelten Menschen geht jedoch ebenso eine Ansteckungsgefahr aus.

Wie schützt man vor Weitergabe?

Aus infektiologischer Sicht gilt: Jeder Nachweis von C. auris muss ernst genommen werden. "Schon ein einziger Fall erfordert Maßnahmen – unabhängig davon, ob es sich um eine Infektion oder Kolonisation handelt", betont Dr. Tim Eckmanns, Leiter des Fachgebiets Nosokomiale Infektionen am Robert-Koch-Institut in Berlin. Nur so lässt sich das angestrebte Containment aufrechterhalten und größere Ausbrüche verhindern.

Zu den nötigen Maßnahmen gehören.

- die Nachverfolgung der Infektionskette und

- die sofortige Isolation im Einzelzimmer,

- die konsequente Flächendesinfektion,

- strikte Händehygiene beim Personal sowie

- der Einsatz von Einmalprodukten statt schwer desinfizierbarer Mehrfachgeräte.

Besonders herausfordernd ist, dass Kontaktpersonen oft erst nach drei bis fünf Wochen einen positiven Abstrich zeigen. "Sie müssen daher lange isoliert bleiben. Die lange Inkubationszeit macht es so schwierig, Ausbrüche zuverlässig zu kontrollieren", erklärt Dr. Eckmanns.

Eine Meldepflicht für Kolonisationen – wie sie in der Schweiz bereits gilt – kann dabei helfen, frühzeitig gegenzusteuern. Ein generelles Screening empfiehlt sich aber derzeit nur bei Patienten, die aus Spitälern in bekannten Hotspots übernommen werden.

C. auris ist kein "Killerpilz"

Trotz der alarmierenden Fakten betonen die Experten, dass Candidozyma auris nicht der "Killerpilz" ist, als der er in manchen Medien dargestellt wird. Für gesunde Menschen ohne Vorerkrankungen besteht praktisch kein Risiko. Und selbst für hospitalisierte Patienten ist das Infektionsrisiko weiterhin gering. In Deutschland sind zudem bisher keine Todesfälle bekannt, die direkt auf C. auris zurückzuführen wären.

Das eigentliche Problem liegt im epidemiologischen Bereich: "Langfristig können wir nicht verhindern, dass C. auris auch in Europa endemisch wird. Aber wir können die Ausbreitung verlangsamen und über viele Jahre hinauszögern", erklärt Prof. Kurzai. Eine Chance, die laut dem Mikrobiologen genutzt werden soll.

Klimawandel als Treiber für pathogene Pilze

Die Ursprünge von Candidozyma auris liegen vermutlich in der Umwelt. Pilzpathogene gelten als besonders anfällig für klimatische Veränderungen. Denn anders als viele Bakterien und Viren, die aus Tieren stammen und daher auf eine relativ konstante Körpertemperatur gebunden sind, stammen Pilze, die den Menschen befallen, meist aus dem Boden oder von Pflanzen. Sie sind dadurch direkt den steigenden Spitzentemperaturen und häufigeren Extremwetterereignissen ausgesetzt. Dies begünstigt genetische Anpassungen – und kann dazu führen, dass neue Arten entstehen, die auch für Menschen pathogen werden.

"Die Covid-19-Pandemie hat gezeigt, wie rasch sich C. auris in überlasteten Gesundheitssystemen etablieren kann, wenn Hygienemaßnahmen nicht konsequent umgesetzt werden können", sagt Prof. Kurzai. Fachleute warnen daher, dass der Pilz nur der Anfang sein könnte – weitere Umweltpilze mit Anpassungspotenzial dürften folgen.

Besonders bedenklich im Falle von C. auris ist zudem, dass er mittelfristig andere, weniger pathogene und besser behandelbare Candida-Arten verdrängen könnte.

- European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Survey on the epidemiological situation, laboratory capacity and preparedness for Candidozyma (Candida) auris, 2024. Stockholm, 2024, 11. September 2025

- Science Media Center Germany. Verbreitung von Candidozyma auris in Europa mit Fokus auf Deutschland und Österreich – ECDC-Report. Press Briefing, 10. September 2025. Sciencemediacenter.de.