Lichen sclerosus: frühzeitige Diagnose erspart viel Leid

Der Lichen sclerosus ist eine entzündliche Hauterkrankung, die vor allem die Anogenitalregion betrifft. Die Manifestationen sind vielgestaltig, Frauen sind häufiger betroffen als Männer.

Juckreiz und brennende Schmerzen sind die typischen Beschwerden beim Lichen sclerosus (LS). Die Erkrankung kann Geschlechtsverkehr unmöglich machen und die Harnentleerung erschweren, aber auch asymptomatisch verlaufen. Vor allem Mädchen entwickeln wegen der schmerzhaften Defäkation eventuell eine Obstipation. Primäres Zeichen des LS ist die typische porzellanweiße Verfärbung genitaler Hautareale. Im Verlauf treten mitunter Rötung und Ödem, Fissuren, Narben, Hypotrophien und Synechien auf. Ein rein extragenitaler Befall kommt nur selten vor, schreibt das Autorenteam um Dr. Gudula Kirtschig vom Medbase Health Centre in Frauenfeld in der neuen EuroGuiDerm-Leitlinie. Die Erkrankung verläuft im Allgemeinen chronisch. Das Risiko für die Entstehung genitaler Karzinome ist erhöht.

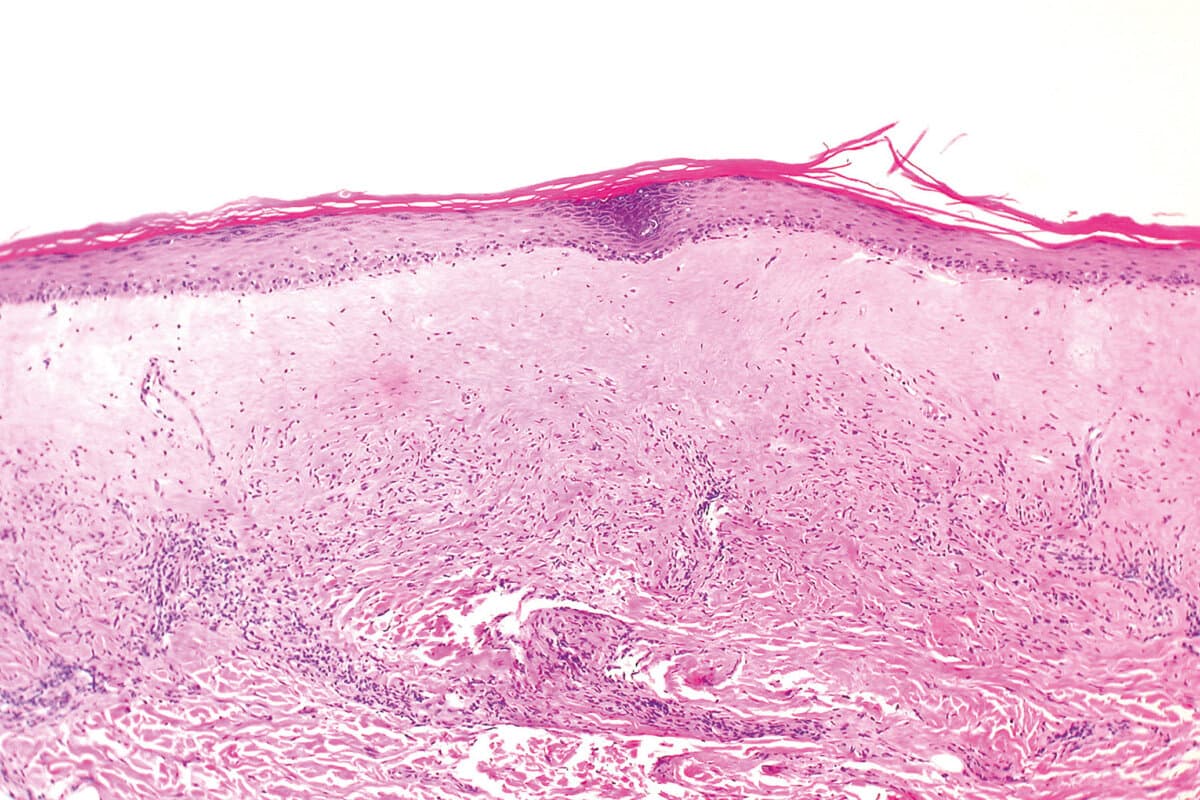

Eine bioptische Abklärung ist indiziert bei Zweifeln an der Diagnose, mangelndem Ansprechen auf die Therapie oder dem Verdacht auf eine (Prä-)Kanzerose. Bei Kindern wird im Allgemeinen auf die Gewebeprobe verzichtet, weil diese Maßnahme am Genitale für sie sehr traumatisch sein kann und vor der Pubertät noch keine Malignom-Gefahr besteht. Wenn vor Therapiebeginn keine Biopsie gewonnen wurde, diese aber angezeigt ist, raten die Autorinnen und Autoren der Leitlinie dazu, die Behandlung für drei Wochen zu unterbrechen. Dies ermöglicht ein aussagekräftiges Ergebnis.

Genaue Prävalenz ist unklar

Für den Lichen sclerosus besteht eine genetische Prädisposition. Laut Studien aus Europa haben 5,4–12% der Erkrankten ebenfalls betroffene Familienmitglieder. Häufiger als in der Allgemeinbevölkerung entwickelt sich die Hauterkrankung bei Frauen mit Turnersyndrom oder Autoimmunerkrankungen, z. B. der Schilddrüse. Unter Männern sind Hellhäutige, Raucher und Übergewichtige mit höherer Wahrscheinlichkeit betroffen.

Die genaue Prävalenz des Lichen sclerosus ist unklar. Man schätzt, dass 0,1% der Kinder und 3% der über 80-jährigen Frauen betroffen sind. Die Erkrankung kann in jedem Lebensalter auftreten. Die vulväre Form kommt am häufigsten nach der Menopause vor. Bei 20% der Frauen tritt die Erkrankung allerdings schon vor dem Klimakterium auf. Bei Männern scheint die Inzidenz nach der Pubertät zu steigen, eventuell mit einem präpubertären Peak und einem Abfall im Alter >60 Jahre. Allgemein sind Frauen häufiger betroffen als Männer. Das Geschlechterverhältnis wird auf 3:1 bis 10:1 geschätzt.

Einen extragenitalen Befall entwickeln 10–20% der an LS Erkrankten, mehrheitlich Frauen (7:2). Die Manifestation ohne Veränderungen der Geschlechtsorgane ist selten (ca. 6%). Klinisch fallen meist porzellanähnliche Papeln oder Plaques auf. Die Manifestationen sind vielgestaltig, einschließlich bullösen, ulzerierenden und desquamativen Veränderungen. Außerhalb der Genitalien können alle Körperregionen befallen sein, am häufigsten betroffen sind der Stamm und die proximalen Extremitäten.

Betroffene gut aufgeklären

Hochpotente und potente topische Steroide sind nach wie vor der Goldstandard der Therapie genitaler Läsionen. Wenn diese Primärbehandlung fehlschlägt, wird man Männern eine chirurgische Intervention empfehlen. Die komplette Zirkumzision kann das Leiden kurieren. Für den extragenitalen Befall wird eine UV-Therapie angeraten, auch wenn die wissenschaftliche Basis für dieses Vorgehen noch gering ist. In der Zweitlinie eignen sich topische Calcineurininhibitoren. Noch im Forschungsstadium befindet sich die Lasertherapie. Sie kann deswegen noch nicht empfohlen werden. Zum Einsatz von Biologika gibt es bisher nur Fallberichte.

Nicht mehr zeitgemäß

Bezeichnungen wie Kraurosis vulvae und Balanitis xerotica obliterans für den Lichen sclerosus sind inzwischen veraltet. Auch das Suffix „et atrophicus“ sollte man nicht mehr verwenden, weil manche Fälle eher mit einer Hypertrophie als mit einer Atrophie des Epithels verbunden sind.

Wichtig ist eine sorgfältige Information der Betroffenen über die Natur der Erkrankung und die Therapiemöglichkeiten, eventuell unterstützt durch schriftliches Material (Flyer, Broschüren). Auch Selbsthilfegruppen können hilfreich sein.