Wenn Tumore ins Gehirn streuen

Trotz Fortschritten in der Diagnostik, Klassifizierung und Therapie von Hirnmetasten sind viele Maßnahmen nach wie vor unter dem Gesichtspunkt der Neuropalliativmedizin zu betrachten: Im Vordergrund sollte die Lebensqualität der Patienten stehen. (Medical Tribune 15/18)

Mit einer jährlichen Inzidenz von 9–17 pro 100.000 Einwohnern sind Hirnmetastasen nicht nur vier- bis sechsmal so häufig wie Gliome, sondern die häufigsten Hirntumore überhaupt. „Da nur 65–75 % der Metastasen symptomatisch werden, liegt die tatsächliche Zahl wahrscheinlich sogar noch höher“, mutmaßt Priv.-Doz. Dr. Markus Hutterer, Neurologie 1, Kepler Universitätsklinikum Linz. Zudem ist in den nächsten Jahren von einer weiteren Zunahme auszugehen: Effektive Systemtherapien mit längerer Überlebenszeit und verbesserte bildgebende Methoden dürften für einen weiteren Anstieg der relativen Inzidenz sorgen. Trotz ihrer großen epidemiologischen Bedeutung werden sekundäre Hirntumore in der Literatur immer noch stiefmütterlich behandelt: „In Pub- Med finden sich viermal mehr Artikel über Gliome als über Hirnmetastasen“, so der Linzer Neurologe.

Der Primärtumor sitzt meist in der Lunge

Es wird geschätzt, dass 10–30 % aller Patienten mit systemischen malignen Tumoren im Verlauf ihrer Erkrankung Hirnmetastasen entwickeln. In 5–10 % der Fälle sind zerebrale Metastasen sogar die Erstmanifestation der Tumorerkrankung. Hirnmetastasen können solitär (neben dem Primärtumor gibt es nur eine Metastase im Gehirn) oder singulär (es gibt nur eine Hirnmetastase, aber weitere Metastasen außerhalb des ZNS) auftreten. Die Mehrzahl der Betroffenen hat aber multilokuläre Absiedelungen im Gehirn. Diese sind überwiegend supratentoriell – also im Großhirn – lokalisiert (80 %), seltener im Kleinhirn (15 %) oder im Hirnstamm (5 %).

Während das Prostatakarzinom bevorzugt in den Knochen streut und so gut wie nie ins Gehirn metastasiert, gehört das ZNS bei anderen Tumoren zu den Prädilektionsstellen für Tochtergeschwülste. Am wahrscheinlichsten sind Hirnmetastasen beim Melanom und kleinzelligen Bronchuskarzinom (40 %), relativ häufig sind sie auch beim nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom (30 %) sowie beim Mamma- und Nierenzellkarzinom (20 %). Da Melanome aber zu den selteneren Malignomen gehören, sitzt bei 40–50 % der Hirnmetastasen der Primärtumor in der Lunge, in 15–20 % der Fälle in der Mamma und nur 5–15 % der sekundären Gehirntumoren können auf einen schwarzen Hautkrebs zurückgeführt werden.

Die Pathogenese von Hirnmetastasen

Deutliche Unterschiede gibt es auch hinsichtlich des Zeitpunkts der Hirnmetastasierung: Lungenkarzinome streuen im Schnitt wesentlich früher ins Gehirn als Mammakarzinome (11 vs. 44 Monate). Brustkrebspatientinnen können auch noch Jahre nach der Entdeckung des Primärtumors Hirnmetastasen entwickeln. Tumorzellen sind durch die körpereigene und iatrogene Abwehr einem hohen Selektionsdruck ausgesetzt. Das führt dazu, dass Malignome im Laufe der Zeit immer heterogener werden. Ein fortgeschrittener Tumor besteht aus einer Vielzahl von Tochterklonen mit unterschiedlichen Merkmalen, deren Entstehung in einem phylogenetischen Stammbaum dargestellt werden kann, an dessen Aufzweigungen neue Mutationen stehen. Zu den großen Herausforderungen der Metastasierung ins Gehirn gehört die Überwindung der Blut-Hirn-Schranke. Ob und wann das gelingt, hängt von den molekularen Eigenschaften der Tumorzellen ab. Auch das weitere Wachstum im Gehirn kann sehr unterschiedlich verlaufen.

Die Prognose fällt sehr unterschiedlich aus

Entscheidend ist das Microenvironment, also die Gesamtheit der ortsansässigen Zellen, Botenstoffe und Wachstumsfaktoren, die auf die Tumorzellen einwirken. „Etwa die Hälfte aller Metastasen ist gut abgegrenzt“, berichtet Hutterer. „Es kommt zu einer neuroinflammatorischen Reaktion mit einem Astrozytenwall und der Beteiligung von Mikroglia-Zellen, durch die der Körper versucht, die Invasion der Tumorzellen abzuwehren.“ Ganz anders sehen zum Beispiel Metastasen von Melanomen aus: Sie wachsen entlang von Gefäßstrukturen oft weit ins normale Gewebe hinein und sind entsprechend schwer therapeutisch zugänglich. Ein entscheidender Faktor für die individualisierte multimodale Behandlung von Hirnmetastasen ist die Prognose der Erkrankung.

Für die häufigsten Tumore, die zu Hirnmetastasen neigen, wurde deshalb ein Prognose- Score entwickelt, der auf der Auswertung der Daten von fast 4.000 Patienten beruht. In der DS-GPA-Klassifizierung werden nicht nur die verschiedenen Tumorentitäten berücksichtigt, sondern auch das Alter des Patienten, sein Allgemeinzustand (Karnofsky-Index), die Zahl der Hirnmetastasen, das Vorhandensein von extrazerebralen Metastasen und molekulare Marker. Anhand der erzielten Punktezahl kann die mediane Überlebensdauer geschätzt werden. Die Unterschiede sind beträchtlich: Bekommen Patienten mit einem kleinzelligen Lungenkarzinom und schlechten Voraussetzungen Hirnmetastasen, überleben sie im Median nur 2,8 Monate. Patientinnen mit einem Mammakarzinom haben hingegen im günstigsten Fall eine Überlebenszeit von 25,3 Monaten!

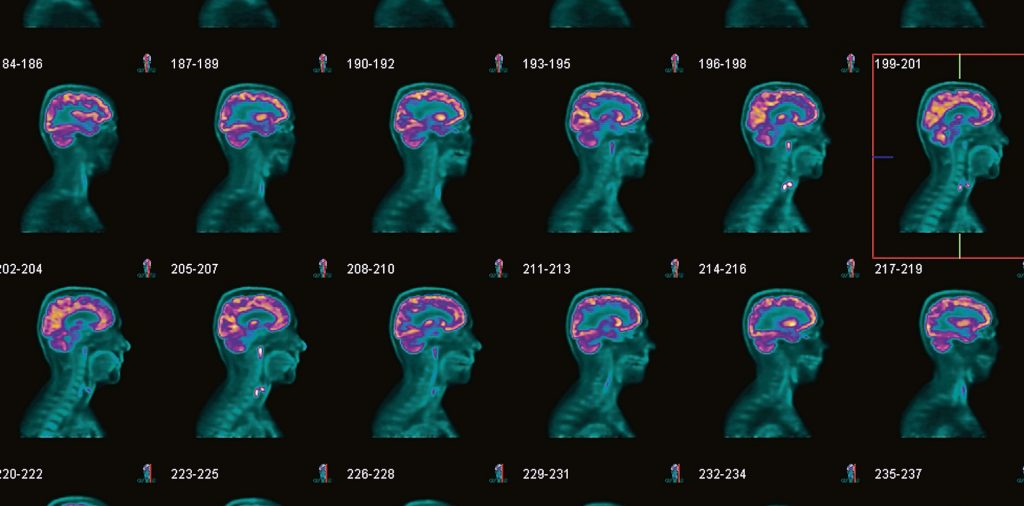

Das wichtigste bildgebende Verfahren für die Diagnose von Hirnmetastasen ist die MRT. Häufig findet man in den Herden nach Kontrastmittelgabe eine randständige Anreicherung mit zentraler Nekrose. Bei bestimmten Fragestellungen kann auch eine Computertomographie sinnvoll sein. Der Metabolismus der Metastasen lässt mit FDG-PET/CT-Untersuchungen bestimmen. Insbesondere bei singulären oder solitären zerebralen Raumforderungen sollte auch eine histologische Diagnosesicherung mittels stereotaktischer Biopsie oder offener Operation in Betracht gezogen werden. Cave: Bei bekannten Tumorerkrankungen sind bis zu 10 % der in der Bildgebung gefundenen raumfordernden Prozesse im Gehirn keine Metastasen, sondern andere Komplikationen (z.B. Abszesse)!

Operation, Bestrahlung oder Systemtherapie?

Solitäre oder singuläre Metastasen, die kleiner als 3–4 cm sind, sollten operiert oder bestrahlt werden (fokale Strahlentherapie mit einzeitig hoher Dosis). Zusätzlich kann eine Ganzhirnbestrahlung (WBRT) durchgeführt werden. Die Kombination von Resektion und WBRT bringt eine mediane Überlebensverlängerung von sechs bis neun Monaten. Bei großen symptomatischen oder infratentoriellen Metastasen, bei denen ein Verschlusshydrozephalus oder eine Hirnstammkompression droht, haben chirurgische Eingriffe auch eine wichtige palliative Funktion. Die perkutane stereotaktische Applikation einzelner hoher Strahlendosen ist auch bei kleineren multiplen Hirnmetastasen möglich. Ein Nachteil ist, dass bei der Bestrahlung keine Histologie möglich ist. Bei disseminierten Hirnmetastasen und schlechten Prognosekriterien wird in erster Linie eine WBRT durchgeführt.

Auch dadurch kann die Überlebenszeit verlängert und die neurologische Symptomatik verbessert werden. Chirurgie und Bestrahlung sind aber nicht die einzigen Pfeile, die die Neuroonkologen im Köcher haben: „Immer mehr an Bedeutung gewinnen systemische Therapien“, erklärt Hutterer. Dazu zählen nicht nur Chemotherapien mit ZNS-gängigen Substanzen, mit denen bei bestimmten Formen des Mammakarzinoms heute Responseraten bis zu 60 % erzielt werden können, sondern auch zielgerichtete Therapien mit kleinmolekularen Inhibitoren oder Antikörpern. Beispiele für erfolgreiche ‚targeted therapies‘ sind die Behandlung von Metastasen des ALK-positiven nicht-kleinzelligen Lungenkarzinoms mit dem ALK-Inhibitor Alectinib und die immunonkologische Therapie von Melanommetastasen mit dem monoklonalen Antikörper Nivolumab.

Symptome bei Hirnmetastasen

- Kopfschmerzen 50 %

- Organisches Psychosyndrom 30 %

- Fokal-neurologische Ausfälle (z.B. Hemiparese) 30–50 %

- Epileptische Anfälle 15–20 %

- Hirndrucksteigerung 10 %

15. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Neurologie (ÖGN); Linz, März 2018